こんにちは さおり先生です。

療育という言葉を聞いたことがありますか?

成長がゆっくりとしていたり、発達に凸凹があるお子さんの子育ての中では「療育」について耳にした経験があるかもしれません。

またうちの子にも療育が必要かしら?と悩んでいる方もいるかもしれませんね。

この記事では、療育を実際に受けたことのあるお子さんのパパ・ママからの声を紹介しながら、療育について説明していきたいと思います。

療育ってなに?

療育とは、障害をもつ児童が社会的に自立することを目的として施されする医療と保育のことです。

始めるきっかけは、幼児健診時に勧められたり、 保護者からの相談、園からの助言などにより療育につながるなど、さまざまなケースがあります。

代表的な療育には

ABA(応用行動分析)、TEACCH、CBT(認知行動療法 )、SST(Social Skills Training) 、箱庭療法 、作業療法(OT) 、理学療法(PT)などがあり、子どもの特性や苦手な部分に応じたプログラムを選ぶことが大切です。

療育はどこで受けられるの?

これら幼児の療育を担っている機関としては、児童福祉法に基づく児童発達支援センターや児童発達支援事業所、医療型児童発達支援があります。

小学生以上のお子さんは放課後等デイサービスが利用できます。

また、民間の療育(発達支援)のお教室でも、診断や通所受給者証の有無に関わらず発達支援を提供しています。

参考:障害児通所施設について 厚生労働省

「要観察・グレーゾーン」でも利用できるサービスはあるの?

児童福祉法による児童発達支援サービスを利用するには障害者手帳などは必要なく、 障害が軽微な場合や疑いがある段階の子どもでも利用可能です。

療育サービスを利用する際は、「通所受給者証」を取得しましょう。 利用料が1割負担で利用でき、 世帯の所得に応じて負担額の上限が決められています。

通所受給者証を取得するための一般的な流れ

STEP1

市区町村の窓口に相談する

STEP2

利用したい施設を決める。

施設によって療育の内容も異なるので、 いくつか施設を見学して子どもに合った施設を選びましょう。

STEP3

障害児通所給付費支給を市区町村の窓口に申請する

所定の申請書、 障害児支援利用計画案など 申請に必要な書類をそろえる。

STEP4

市区町村による聞き取り

障害の種類や程度、適切なサービスについて検討されます。 (障害によっては調査がない場合もあるようです。)

STEP5

支給が決定し、 通所受給者証が発行される

受給者証の給付決定内容に基づき、相談支援事業者に障害児支援利用計画を作成してもらいます。

STEP5

利用の内諾をもらった施設と利用契約を結ぶ

STEP5

施設を利用し、 利用者負担額を支払う

児童福祉法に基づくサービスの利用者負担について

ひと月に負担する上限月額は世帯の所得に応じて、設定されています。

ひと月に利用したサービス量に関わらず、それ以上の費用負担は生じません。(負担上限月額よりも、利用したサービス費の一割に相当する額が低い場合には、一割に相当する額となります。)

| 所得区分 |

所得の状況(住民票上の世帯) |

負担上限月額 |

| 生活保護 |

生活保護受給世帯 |

0円 |

| 低所得 |

区市町村民税非課税世帯 |

0円 |

| 一般1 |

区市町村民税所得割額が28万円未満の世帯 |

4,600円 |

| 一般2 |

区市町村民税所得割額が28万円以上の世帯 |

37,200円 |

また、令和元年10月1日より、就学前の子どもを支援するため児童発達支援等の利用者負担が無償化されました。 無償化の対象となる期間は、満3歳になって初めての4月1日から3年間です。(食費等は実費負担)

早いうちから療育を 受けることで障害によっては、 社会生活に必要なスキルを身につけることができたり、集団のなかでもストレスが少なく生活することができると思います。

発達凸凹児の療育に関する先輩パパ・ママ子育て体験談

お子さまに療育をされたご経験のあるパパ、ママ 50人に独自にアンケートを取りました。

療育を始めた時期や期間、始めてよかったことや困ったこと等、率直に答えていただいています。

ぜひ参考になさってくださいね。

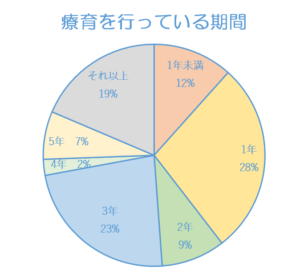

療育を始めた年齢は?

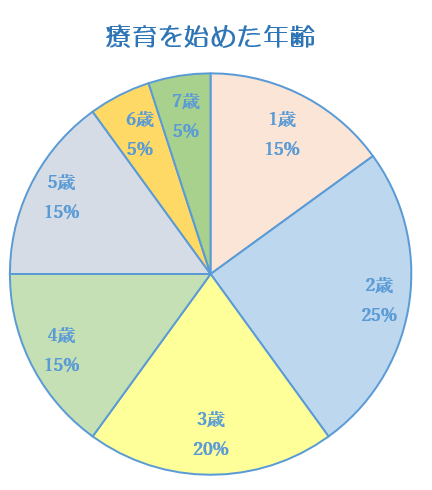

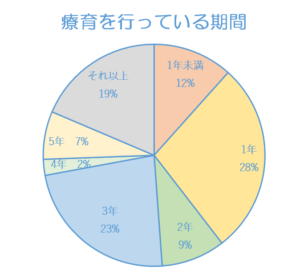

療育を行っている期間

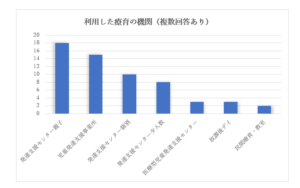

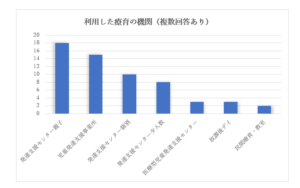

利用した療育の機関

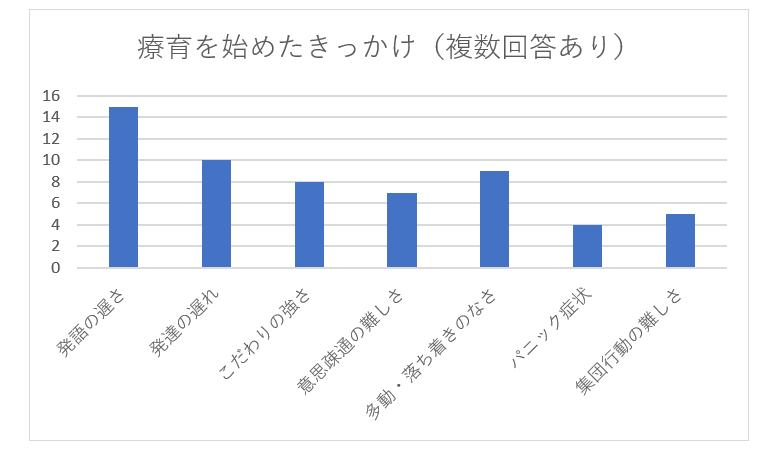

療育を始めたきっかけは?

発語が遅く心配になり、発達センターに連絡したところ成長に不安のある親子教室があるのと教えてもらい参加するようになりました。その後、医療機関で発達検査を受け正式に療育に行くこととなった。

数ヶ月に1回専門医に診ていただける自治体に住んでおり、そこで都度発語の遅れ、こだわりの強さ、落ち着きのなさ、癇癪等について相談しており2歳3ヶ月で自閉症スペクトラムの診断がおり、まずは保育施設で集団での様子を見ながら過ごし、その後上記の困りを少しでも解消する為に2歳6ヶ月から療育施設を併用しました。

1歳半検診で指差しをしない、落ち着きがないことを指摘されてその後、区で行っている月1の発達に課題がある子のための教室に通いました。半年後、発達支援センターで発達検査をして遅れや凹凸が目立っていたので、療育施設を紹介されて2歳から親子療育に通うことになりました。3歳からは子供が単独で通うコースにに変わって続けました。

1歳半検診で発達の遅れを指摘され、2歳半から親子教室での療育を勧められて始めました。指差しや発語が全く出ずで夫婦でとても悩んでいましたので、療育を紹介してもらって良かったです。半年に1回程度地域の保健センターで悩みを聞いてもらい、発達検査をしてもらっていたのでスムーズに紹介して頂きました。2歳半の時点ではまだ指差しも出ていませんでした。

2歳になっても発語がなかったし、意思疎通が難しかったので、発達についてはずっと悩んでいました。幼稚園に入り、集団行動ができないなどの発達の遅れを指摘され、まずはキンダーカウンセラーに相談しました。その結果、児童福祉センターで発達検査を受けるようアドバイスしてもらい発達検査をしてもらったところ、言語能力、運動能力の未発達がわかり、その流れで療育を紹介してもらいました。

5歳当時保育園に通っていましたが、先生や友達と息子との間で意思疎通が取れず困ることが増えました。気に入らないことがあるとパニックになったりして、スケジュール通りに動けず集団行動を取れないのが困り事でした。「自分の意思を周囲を伝えること」「集団行動に慣れること」を目標に、児童発達支援サービスを利用することにしました。

集団行動に遅れがちであったり、母子分離が難しいことが多く保育園登園時もよく泣いてしまうことから、2、3歳頃から少し発達が気になっていました。3歳児健診を前に保育園の担任の先生から日々の様子を聞いたり相談をしたりして、まず発達検査の予約をとりました。半年後に検査を受け、自閉スペクトラム症と診断され療育を開始しました。

言葉が出てくるのが若干遅かったので心配はしていたが、言葉が出てきてからも発音が不明瞭なところがあった。巡回相談で引っかかって、相談員の人から、コミュニケーション面の課題や、多動に関しても、言葉の面が伸びてくることで改善されることが期待されるので、療育にかかってみてはと提案されて、とりあえずやってみようと思って行き始めた。

発語が「ママ」「パパ」「あっち」「どこ」などと少なく、保育園にて多動の指摘を受けて市の専門に相談したことがきっかけです。そこで紹介された支援教室に通いはじめました。実際に保育園にて子供の様子を見させていただくと、他の子が座って指遊びなどをしている間も我が子は興味が外に向いてしまい、立ち歩いてしまっていました。

保育園の時からお遊戯中もぼーっと立っていたり興味の無い事にはまったくやる気が出ない様子で小学校に入ってからは段々と怒りのコントロールができなかったりや日頃の授業を受けていると落ち着かない様子との事で学校の担任の先生からカウンセリングを受けるよう提案を受けたのをきっかけに公の相談センターにも足を運ぶようになったのがきっかけです。

療育病院に通い始めたのは4才からだが、元々以前より発語が遅く1才終わり頃より保健センターに相談に通っていた。発語はリカバリーできたがプレ保育の時に随分なマイペースぶりを発揮。幼稚園に入園してまもなく、保健センターで相談をしていた先生より紹介状を書いていただき療育病院に通うことになった。壁にぶつかりやすいなと思っていたら、協調性運動発達障害だった。ジャングルジムの中に入ってみたらあちこちぶつかりまくり、幼稚園の一斉行動でもお友達とぶつかりまくり、そんな障害があるとは知らなかったがわかって良かったと思った。

明らかに他の子どもとの違いに悩み、1歳半の時に発達に遅れがある疑いがあるとの診断があり、その中で早めに療育はした方が良い、療育に通うのは定型発達、発達障害の子、両方ともいい影響があるとママさん友達に言われ通う事を決意しました。確定診断が無くても療育に通う事は可能であると教えてくれたのも市役所ではなくママ友です。

3歳の時に、ウィルス性の胃腸炎で入院して、医師や看護師とコミュニケーションがほとんど取れないこと、話しかけても目が合わないことをきっかけに、市の療育機関で専門的に診てもらうことを勧められたから。その後、療育機関で診察と経過観察をしながら、本人に合うコミュニケーションの取り方を教えてくれる療育のクラスがあれば通って本人が困らないようにしようと言われ、年中の秋にちょうどいいクラスがあったので、療育機関の医師に勧められて通った。

自分の考えていたことと違うことが起こると臨機応変に対応できなかったり、パニックになったりすることがあり、保育所よりも少人数のグループを作ってくれるところでその時の対応の仕方を一人一人に丁寧に教えてくれる療育サービスがあると聞き、見学に行くと最初はとても嫌がっていたけれど、だんだんと慣れてきて最後には楽しかったと言っていたので、小学校に行く前に少しでも改善されたらいいと思い療育に行きました。

わたしとしては、初めての子どもだったということもあり、息子の発達について心配に思うことはなかったのですが、地域の1歳半検診を受けた際に、保健師さんと息子とのやりとりの中で、息子の言葉の遅れや発達の遅れを指摘され、その流れで地域の養育を必要とする子どもたちが通う支援施設に勧められたことがきっかけです。

ミニカーをどこまでも並べるのが好きで、ふだんすごく集中して遊んでいた。物を取る時に、自分の手ではなく、人の手をクレーンのように持ち上げて取らせる場面があった。ちょっとあれ?と思うことはあったものの、あまり気にしていなかった。ところが、育児サークルに行った時に集団遊びに加わらなかったことやこだわりが強いところがあって、それをサークル主催者に指摘された。サークル主催者は障害児育児経験のあって早めの療育を勧められた。

すべての成長が遅かった。首座り、おすわり、はいはい、立つ、歩く、しゃべる。そしてなにより母親と母子分離が全く出来なかった。もともと独身時代に小児科の医療事務をしており先生の隣で電子カルテ入力をしながら、診察に携わっていたこともあり他の子と違うと感じた。1歳半検診の後様子を見ようと言われたが集団に出した方がよいと判断し紹介状を自らお願いして療育センターに受診しました。

3歳児検診の時に癇癪のことを相談したら臨床心理士さんとの面談となり、その時の遊び方や様子を見て療育を紹介されました。検診の時にも、部屋の中をぐるぐる走り回っていたり、廊下を走っていた様子を控えていたみたいで、面談の時の遊びの様子もはしりまわったりと指示した内容が出来なかったので落ち着きがないと指摘を受けました。

全体的に発達がゆっくりでずっと気になっていました。3歳になっても言葉らしい言葉は出ていなくて、大人が話す内容も理解が乏しかったです。1歳半検診も課題が1つも出来なくてその時は様子見だったのですが、3歳児検診の時に小児科医から発達の遅れがあるので詳しく検査してもらってくださいと大きな病院の紹介状を渡されました。そこで知的障害と診断を受けました。そのあと療育機関を探して療育を開始しています。

3歳児検診で保健師さんから言葉の遅れと落ち着きのなさを指摘されたことがきっかけです。言葉は3歳にしてママぐらいしか話せず、座って人の話しを聞くということが出来ませんでした。保健師さんの質問に対して回答することもできませんでした。そこで、知能検査を受けさせて頂き、ADHDと判定されたので療育をする決断に至りました。

言葉や運動の発達が遅いように感じていたため、1歳半検診の際に相談しました。乳児のうちは必要以上に求めてこない、手のかからない子でした。9ヶ月頃から、まだハイハイが出来なかったり、同じ月齢の子が興味を示すおもちゃに見向きもしない等、気になる点が出てきました。1歳をすぎた頃から、息が止まるのでは無いかと思うくらい泣き怒る過敏さを感じ、そのような時はあやしても逆効果で、薄暗い部屋の布団の上に寝かせ、少し離れて見守って、落ち着くまで待つしかありませんでした。検診で発達相談の案内を貰い、その結果療育施設をすすめられました。

療育を始めたきっかけ まとめ

先輩パパ・ママ達の子育て体験談はいかがでしたでしょうか?

療育を始めるきっかけは、発達の遅れにパパやママが気づいたケース、3歳児健診などで療育をすすめられたケース、保育園や幼稚園などの集団行動を行う中で気づいたケースなど様々でしたね。

療育につながるまで、先輩パパ・ママも不安があったり葛藤があったと思います。

別の記事で療育を始めてよかったことや、これから療育を始めようと思っている人へむけたメッセージなども紹介していますので、ぜひ参考になさってくださいね。

発語の遅れがありました