初めての育児では、毎日新しい発見や驚きの連続で、わが子の発達や成長が普通よりゆっくりなのか偏りがあるのか、またそれによって療育や専門的なサポートが必要なのか等、判断がつかない場合も多いです。

他の子に比べて少しマイペースな子だなと思っていた。

気が強くて癇癪を起しやすいなと思っていた。

好奇心が旺盛でじっとしてられない子だなと思っていた。

男の子は発語が遅いと聞いていたのであまり心配していなかった。

お友達とコミュニケーションがとりにくいけど一人で遊ぶのが好きなんだと思っていた。

保育園や幼稚園を利用している場合は、園から助言がある場合もありますが、3歳児健診がきっかけで発達の遅れや凸凹に気づいたという方も多いのです。

この記事では、3歳児健診では実際にどんなことをするの?準備することはあるの?

そんな疑問に答えていきたいと思います。

乳幼児健診の目的は?

乳幼児健診(乳幼児健康診査)は、母子保健法に基づいて地方自治体(市町村など)が乳幼児対して行うもので、1歳6か月児健診と3歳児健診が義務化されています。

その他にも、多くの自治体で3~4か月児健診や9~10か月健診が実施されています。

1歳6ヶ月健診の目的

厚生労働省の出している乳幼児健康診査実施要綱には1歳6か月健診の目的が以下のように書かれています。

3歳児健診の目的

3歳児健診ではどうでしょうか。

1歳6ヶ月健診、3歳児健診、どちらも視覚、聴覚、運動、発達等の心身障害や、その他疾病及び異常を早期に発見して適切な指導を行うことで心身障害の進行を未然に防止することを目的にしていることがわかります。

3歳児健診の流れ

健診は一般健康診査、歯科健康診査を行い、一般健康診査の結果、心身の発達異常、疾病等の疑いがあり、より精密な健康診査を行う必要があると認められる場合は精密健康検査の対象となります。

① 身体発育状況

② 栄養状態

③ 脊柱及び胸郭の疾病及び異常の有無

④ 皮膚の疾病の有無

⑤ 眼の疾病及び異常の有無

⑥ 耳、鼻及び咽頭の疾病及び異常の有無

⑦ 四肢運動障害の有無

⑧ 精神発達の状況

⑨ 言語障害の有無

⑩ 予防接種の実施状況

⑪ 育児上問題となる事項(生活習慣の自立、社会性の発達、しつけ、食事、事故等)

⑫ その他の疾病及び異常の有無

なるほどなるほど。家でやることいっぱいあるんですね。

まずは視力検査に備えてこんな本を買ってみました。

マグネットタイプもありました。

視力検査の練習用 幼児用 マグネットシート たべたのだあれ? 【監修:桃山学院大学 高橋ひとみ 先生】

(ちなみに自治体によって輪っかを使うところと動物の絵を使うところがあるようなので調べてみるとよいかも知れません。)

ゆうくんには難しいと思われた視力検査ですが意外にもあっさりクリア!かと思われたのですが、片目にティッシュを貼ることを頑なに嫌がったため、最終的には片目の空いたお面?のようなものを作って使用しました。

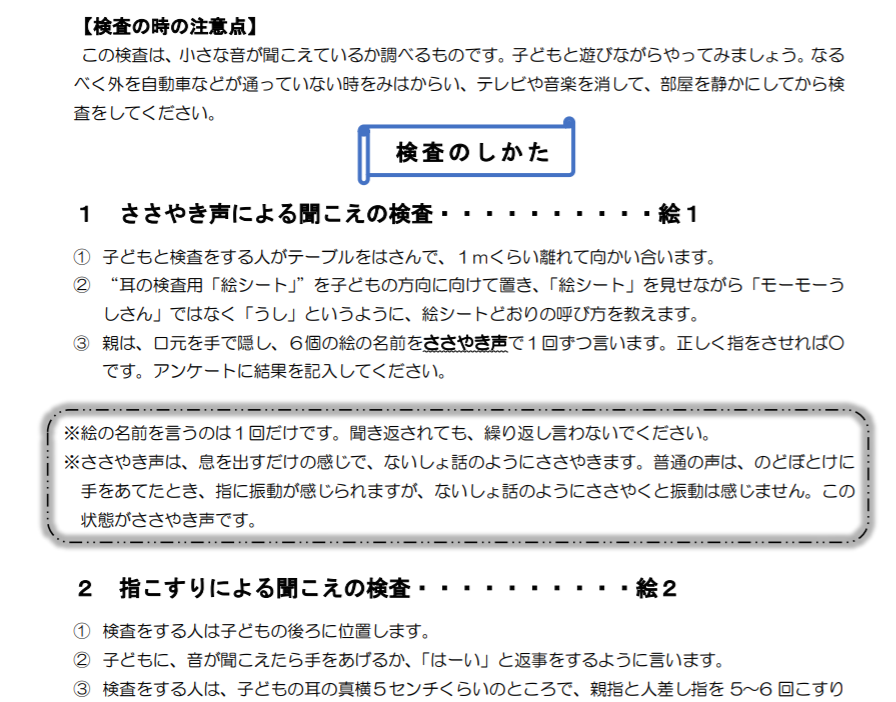

次は聴力検査

これは簡単だろう!と思っていたのですができませんでしたね~笑

私が小さい声で話す事が面白いようで、私の真似ばかりをしてました。

正確に言葉を真似するなら聞こえているって証拠かなとも思うのですが、言葉ではなく小さな声の雰囲気だけをひたすら真似してました笑

最後のミッションの検尿は日中はパンツで過ごしほぼおむつが取れていたので、問題なく採取できました。

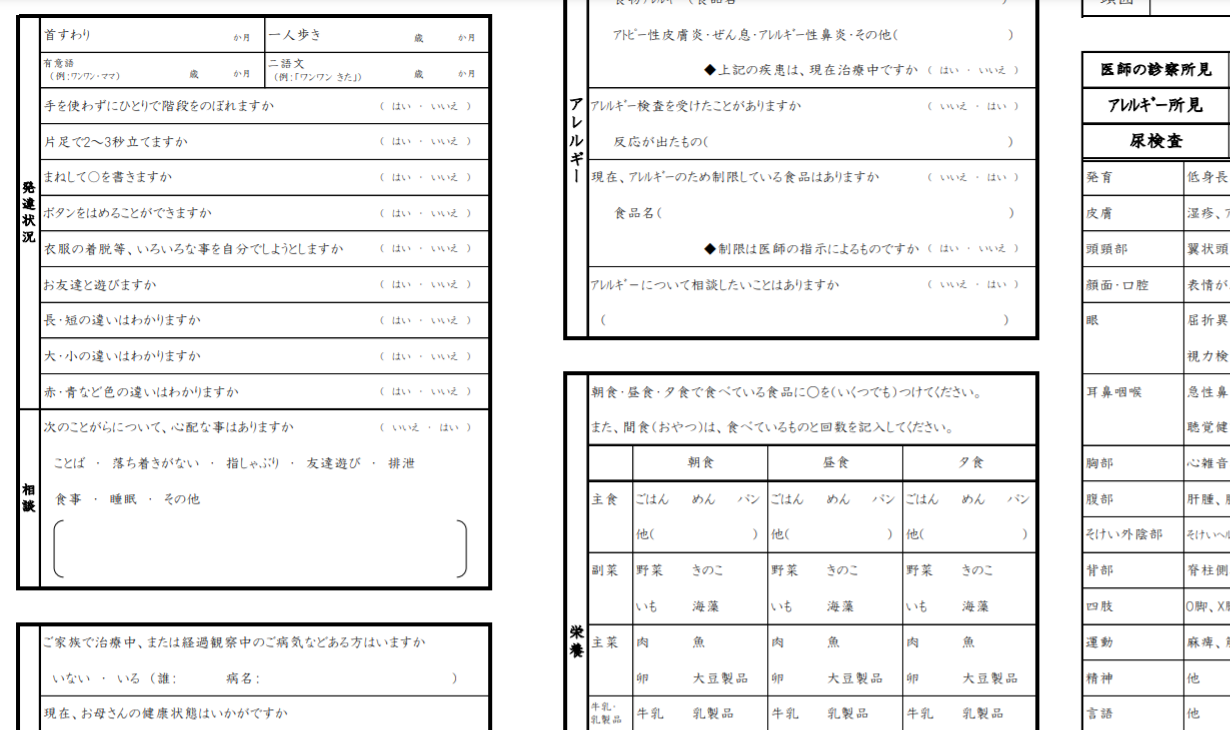

次は問診票の記入です。

全体的に はい・いいえで答えていくものが多いです。

ネットで検索すると自治体によっては質問の項目数がもっと多くて、細かなことまできかれるものもありましたが、ゆうくんの自治体のは意外とあっさりめ。

はい に〇がつくものが多く、これだとゆうくんの困り感が伝わらないかも?と心配に。なので、自由記入欄には心配に思っていることなどを細かく記入させてもらいました。

ブログを読んでいただいている方にはお分かりかも知れませんが、わが家は・・というか私はゆうくんが小さい頃から発達に偏りがあるなと感じているので、健診によってゆうくんが感じている困りごとが少しでも減らせる工夫が教えていただけるのであれば有難いと思っていました。

なので発達検査や療育の必要性を指摘されたい気持ちもあり、その一方で心配ないですよ。大丈夫ですよ!と言ってほしい気持ちもまたありました。

パパはそういった『葛藤』というものを理解することができないタイプなので

健診は午後からだったので幼稚園が終わった後に行ったのですが、ゆうくんはちょっと疲れていたようでした。

その”疲れ”がぐずりにつながったり、癇癪につながったりするのではとドキドキしていたのですが、なんと奇跡的にそれが”落ち着き”につながりました笑

なんとなく席に着き、なんとなく質問にもそこそこ答えられ、やることをやった後は眠ってしまったのでゆうくんの普段の姿を見ていただくことは残念ながらできませんでした。が、事前の問診票に気になることを書き、相談の希望をしていたので別室で発達相談を受けることになりました。

相談の結果、言葉や感情のコントロールなどに多少の課題は見られるものの、現在すでに幼稚園で集団生活を送っており、心理士による巡回相談なども定期的に受けていることから様子観察、もしくは週1回の親子プログラムを行ってもよいとのことでした。

ただし週1回の親子プログラムは、現在順番待ちのため様子観察をしながら、順番がまわって来た時に必要があれば通園をしては?とアドバイスをいただきました。

就学前健診までに5歳児健診というのもあると聞いたので、それまでに今まで通り家でできることをやっていこうかなと思いながら、眠っているゆうくんを抱っこし、ヘロヘロになりながら家に帰りました。

というパパは、そんなに先回りしてあれこれ心配しなくても大丈夫だよ。ゆうくんが困っていると感じた時に手助けをすれば。といつも言います。

少し心配しすぎな私とパパの組み合わせはちょうどいいのかも知れませんね。